· Jon Mukidi · Opini · 5 min read

Hardiknas 2025: Carut-Marut Pendidikan Indonesia

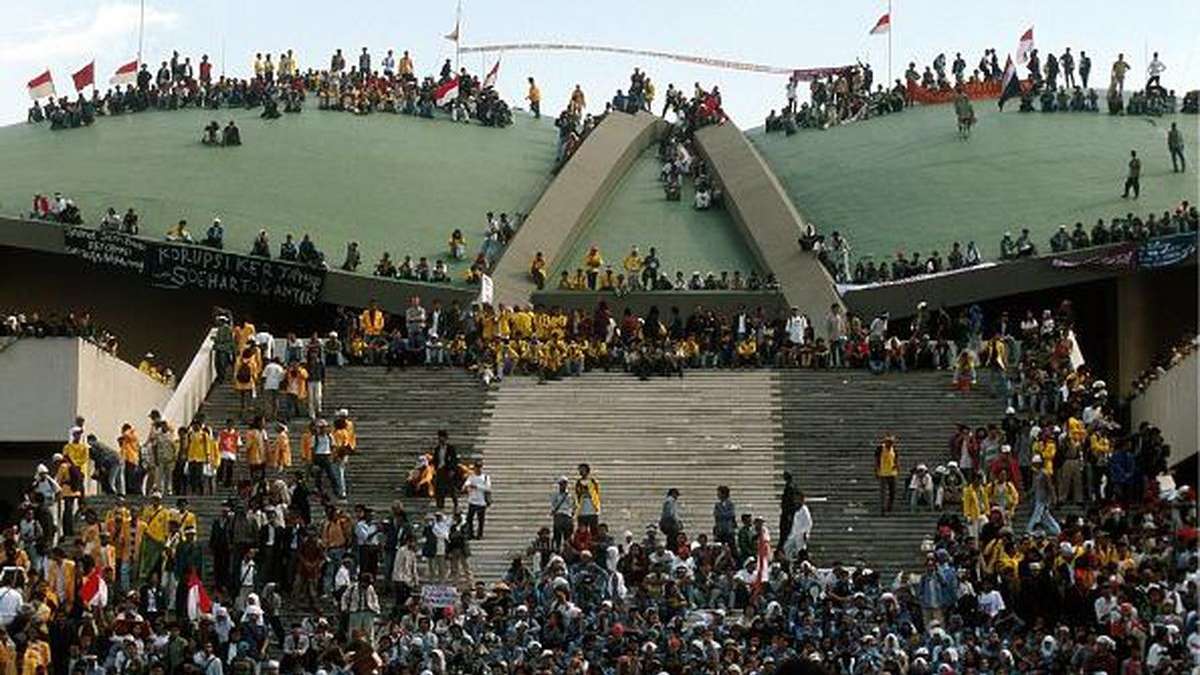

Ketimpangan, kurikulum yang membingungkan, dan mahalnya akses pendidikan jadi sorotan di Hari Pendidikan Nasional 2025. Apa kabar pendidikan kita?

Hardiknas dan Carut-Marut Pendidikan Indonesia: Seremoni Tiap Tahun, Masalah Tak Pernah Usai

Setiap tanggal 2 Mei, kita mengenang sosok Ki Hadjar Dewantara. Ia bukan hanya pencetus semboyan legendaris “Ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani”, tapi juga pemikir besar pendidikan Indonesia. Tanggal kelahirannya pun dipilih sebagai Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas). Namun, setelah lebih dari tujuh dekade merdeka, kita harus bertanya jujur: apa kabar pendidikan kita?

Saban tahun, seremoni Hardiknas digelar dengan hikmat. Lagu-lagu nasional dikumandangkan, pidato disampaikan, dan spanduk semangat belajar dipasang di sekolah-sekolah. Tapi setelah semua upacara selesai, para murid kembali ke ruang kelas dengan plafon yang retak, kursi patah, atau buku pelajaran yang tak pernah ganti sejak 2010.

Di sisi lain, di sekolah-sekolah elite, AC menyala dingin, perpustakaan digital tersedia, dan siswa belajar dengan iPad. Kontras yang tajam ini jadi cerminan betapa timpangnya wajah pendidikan Indonesia hari ini.

Ketimpangan Masih Jadi Masalah Warisan

Ketimpangan bukan isu baru. Dari dulu, anak-anak di pelosok harus berjalan berkilo-kilometer untuk sampai ke sekolah. Sebagian menyeberangi sungai, lainnya mendaki bukit, demi menimba ilmu. Tapi ironisnya, mereka yang sudah sampai di sekolah pun belum tentu dapat kualitas pengajaran yang layak.

Fasilitas pendidikan yang minim, kekurangan guru, dan bahan ajar yang tidak relevan masih jadi masalah utama. Bahkan, dalam survei nasional, Indonesia selalu berada di peringkat bawah dalam hal kemampuan literasi dan numerasi. Kita bukan kekurangan semangat belajar, tapi kekurangan sistem yang berpihak pada semua.

Kurikulum Gonta-Ganti: Siswa dan Guru Jadi Korban

Pendidikan semestinya menjadi proses panjang yang konsisten dan terarah. Sayangnya, setiap kali menteri pendidikan baru datang, kurikulum pun ikut berubah. Dari KTSP, K13, sampai Kurikulum Merdeka. Semua terdengar bagus di atas kertas, tapi implementasinya kerap membingungkan di lapangan.

Guru yang seharusnya fokus mengajar, malah sibuk memahami perubahan kebijakan. Siswa yang belum selesai memahami satu model pembelajaran, sudah keburu harus menyesuaikan dengan pendekatan baru. Apa yang seharusnya jadi proses menumbuhkan minat dan bakat, malah berubah menjadi beban administratif.

Kurikulum Merdeka misalnya, punya visi progresif: memberikan ruang pada siswa untuk belajar sesuai potensi. Tapi pertanyaannya, bagaimana guru bisa menerapkan konsep ini di ruang kelas yang muridnya 40 orang, bukunya kurang, dan akses internet terbatas?

Pendidikan Masih Mahal

Kita sering dengar slogan: “Pendidikan adalah hak setiap warga negara.” Tapi realitasnya, pendidikan yang bermutu masih menjadi ‘privilege’. Sekolah negeri memang gratis dalam teori, tapi orang tua tetap harus keluar uang untuk buku LKS, seragam, uang komite, dan beragam pungutan ‘sukarela’ yang tak pernah benar-benar bisa ditolak.

Sementara di kota besar, sekolah-sekolah internasional tumbuh pesat. Biaya masuknya bisa setara dengan uang muka rumah. Mereka menawarkan kurikulum asing, guru bilingual, dan jaminan masuk universitas luar negeri. Anak-anak dari keluarga berada otomatis punya akses yang lebih luas dan lebih baik.

Sistem pendidikan kita menciptakan dua dunia: satu dunia bagi yang mampu bayar, satu lagi bagi yang harus berjuang untuk sekadar belajar.

Kualitas Guru Belum Merata

Guru adalah ujung tombak pendidikan. Tapi realitanya, kualitas guru di Indonesia masih sangat beragam. Banyak guru yang berdedikasi tinggi dan rela mengajar di pelosok. Tapi tak sedikit juga yang mengajar hanya karena terpaksa, bukan karena panggilan hati.

Program seperti sertifikasi guru dan Pendidikan Profesi Guru (PPG) memang sudah digulirkan, tapi efeknya belum menyentuh semua wilayah. Apalagi jika birokrasi pendidikan masih rumit dan sering berubah arah. Akibatnya, guru yang ingin berkembang justru terhambat oleh sistem yang tak mendukung.

Tak sedikit guru honorer yang digaji di bawah UMR, tapi dituntut kerja layaknya pegawai profesional. Mereka jadi saksi betapa pendidikan kita penuh ketimpangan, bahkan dari sisi pengajar.

Pendidikan Digital? Hanya untuk yang Punya Akses

Pandemi COVID-19 sempat membuka mata kita tentang pentingnya digitalisasi pendidikan. Tapi lagi-lagi, akses jadi pembeda utama. Anak-anak di kota besar bisa mengikuti Google Meet atau Zoom, tapi di desa terpencil, sinyal saja sulit. Belum lagi soal ketersediaan gawai dan kuota internet.

Ketika sekolah kembali normal, kita seolah lupa bahwa digitalisasi belum selesai. Padahal, tantangan ke depan butuh sistem pendidikan yang fleksibel dan adaptif dengan teknologi. Tapi bagaimana bisa bicara edtech kalau listrik saja belum stabil?

Refleksi di Hari Pendidikan Nasional

Hardiknas seharusnya bukan hanya soal seremoni, tapi juga momen refleksi. Sudahkah sistem pendidikan kita memberikan ruang bagi semua anak untuk berkembang? Apakah sekolah kita mencetak manusia merdeka, atau justru mencetak siswa yang sekadar bisa menghafal?

Ki Hadjar Dewantara pernah berkata, “Setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah.” Tapi dalam konteks hari ini, apakah rumah-rumah punya dukungan untuk jadi tempat belajar yang layak? Apakah guru-guru kita diberi hak dan kepercayaan yang cukup untuk mendidik dengan hati?

Penutup: Kita Butuh Aksi Nyata, Bukan Janji Lagi

Setiap tahun kita memperingati Hari Pendidikan Nasional, tapi realitas pendidikan di Indonesia masih jauh dari harapan. Ketimpangan, kurikulum yang membingungkan, hingga mahalnya akses, menjadi potret buram yang tak kunjung diperbaiki.

Pendidikan Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Kita butuh lebih dari sekadar pidato indah dan program sementara. Kita butuh konsistensi kebijakan, pemerataan akses, dan peningkatan kualitas pengajar. Kita butuh keberanian untuk merombak sistem yang tak adil dan menggantinya dengan sistem yang benar-benar berpihak pada anak bangsa.

Hardiknas tahun ini harusnya jadi momen untuk berhenti sejenak, melihat ke belakang, lalu bergerak ke depan dengan cara yang lebih bijak dan manusiawi. Karena jika tidak sekarang, kapan lagi?